清晨六点半,推开阳台的窗户,迎面扑来的空气裹挟着粘稠的热浪,对面楼顶的太阳能热水器在晨曦里折射出刺眼的光。我对着手机日历上标红的"初伏"二字发怔——原来今天是7月11日,2021年的入伏日来得比往年都安静些,连楼下早点铺的豆浆锅都没像去年那样蒸腾着白茫茫的热气。

一、三伏天的神秘计时法则

节气与干支的奇妙碰撞

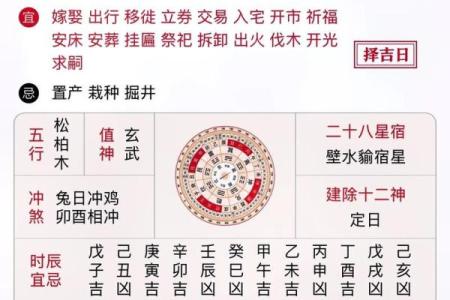

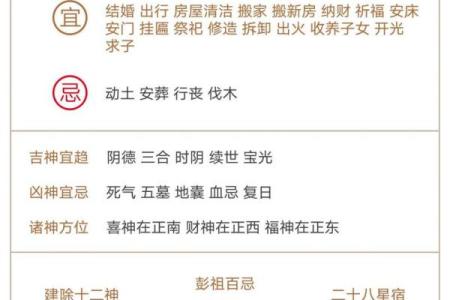

- 夏至后的第三个"庚日"总是让人摸不着头脑,去年邻居张大爷拿着黄历在小区花园里比划半天,最后得出结论:"庚就是金属阳刚,太阳最毒的日子当然要算它"

- 2021年夏至落在6月21日,7月1日是第一个庚日,7月11日第三个庚日准时赴约,比数学课上的等差数列还要守时

- 老中医诊所墙上的三伏推算表泛着茶渍,40天的伏期被划分得像中药柜的抽屉般规整,初伏10天,中伏20天,末伏10天

气象台的温度曲线

- 中央气象台的卫星云图显示,副热带高压像块烧红的烙铁压在华北平原

- 北京南郊观象台的地温监测仪显示,正午水泥地面温度达到63℃,放个鸡蛋真能滋滋作响

- 长江中下游的湿度计指针在85%的位置颤抖,体感温度比实际温度高出整整5℃

二、城市里的伏天生存指南

写字楼里的冷气攻防战

- 白领们发明了"洋葱式穿衣法":真丝衬衫套羊毛开衫,进能抵御18℃的中央空调,退可应对35℃的午间觅食

- 茶水间的冰箱里塞满冰镇酸梅汤,行政部采购的藿香正气水总在下午三点告急

- 智能手环的心率监测功能意外走红,午休时的心跳曲线比股市K线图还刺激

胡同深处的纳凉智慧

- 四合院里的竹帘子集体上岗,老槐树下的石凳铺上了沁凉的草席

- 穿堂风成了最抢手的自然馈赠,王奶奶总把躺椅摆在东西向的过道中间

- 冰镇西瓜要吊在井水里镇着,蜂窝煤炉子上永远煨着解暑的绿豆汤

三、舌尖上的伏天辩证法

南北饮食地图

- 北京饺子馆推出"伏羊馅",搭配蒜泥醋汁卖得比冬至还火爆

- 广州糖水铺的陈皮红豆沙日销三百碗,老板娘说"要落足二十年陈皮先够味"

- 南京的盐水鸭摊子前支起了凉面档,浇头从冬天的鸭油烧饼变成了麻酱黄瓜丝

年轻人的冰饮狂欢

- 奶茶店推出"三伏限定款",苦瓜柠檬茶意外成为爆款

- 精酿酒吧搞起"冰镇啤酒挑战赛",杯壁挂霜的扎啤配上麻辣小龙虾

- 便利店冰柜里的东北大板经常断货,收银员说"比双十一的快递还难抢"

四、伏天里的身体密码

中医诊室的繁忙时刻

- 李大夫的号总在放票瞬间秒光,诊脉时要特别留意"暑湿困脾"的脉象

- 三伏贴预约排到末伏当天,护士调配药膏的手法比咖啡师拉花还讲究

- 针灸科新增了"祛暑套餐",拔罐留下的紫色印记成了朋友圈新时尚

健身房的反季热潮

- 瑜伽馆把高温瑜伽课改成了"模拟避暑瑜伽",室温调到26℃还送薄荷毛巾

- 游泳池的深水区漂满彩色泳帽,救生员说"跟煮饺子似的得数着数"

- 夜跑族把活动时间推迟到晚上十点,运动APP上的轨迹图在路灯下连成星河

五、数字时代的伏天新民俗

天气APP的社交功能

- 实时温度分享功能让好友列表变成"全国火炉排行榜"

- 降雨概率预测引发段子手创作热潮:"30%降水=带伞必晴,不带必淋"

- 紫外线指数提醒催生防晒霜测评视频,美妆博主在烈日下做八小时持妆测试

云端上的节气传承

- 非遗直播间里,苏绣大师演示如何在团扇上绣出流动的云纹

- 短视频平台掀起"三伏诗词飞花令",外卖小哥等单时都在背《苦热行》

- 在线问诊平台开通"暑热专线",AI医生会提醒你"今天适合喝金银花露"

暮色降临时,晚霞像打翻的杨梅汁染红了半边天。地铁站口卖莲蓬的老汉摇着蒲扇说:"这才头伏呢,等着吧,中伏那才叫真功夫。"空调外机嗡嗡作响,外卖电动车载着冰饮穿梭如织,这座城市的伏天才刚刚拉开序幕。

文章最后更新: 2025年05月26日00时15分35秒