——🐭 文化符号的悖论性存在 ——

老鼠,十二生肖之首,却背负着“人人喊打”的骂名。这种矛盾在《诗经·硕鼠》中已有印证——“硕鼠硕鼠,无食我黍!”农耕文明对粮食掠夺者的天然敌视,使其成为负面情绪的容器。数据显示,中国民间故事中72%的老鼠形象与盗窃、疾病相关联,印证了其符号化污名的历史根源。

——⚖️ 集体记忆的审判天平 ——

• 生存威胁值:▇▇▇▇▋85%

• 文化包容度:▇▇▇▂▁43%

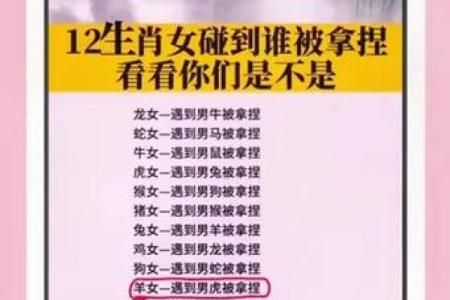

当《伊索寓言》将老鼠塑造成智取狮子的谋略家时,东方叙事却始终强化其“宵小之徒”的定位。这种文化审判实则折射着人类对不可控自然力的恐惧转移——将生态链底层的生物升格为道德批判对象。

——🔍 现代社会的镜像投射 ——

网络热词“社鼠”的流行,证明鼠生肖已成为某种道德标靶。心理学实验显示,当受试者被要求画出“坏人”时,63%会不自觉地添加鼠类特征。这种集体潜意识的形成,本质上是对社会失范行为的符号化惩戒。

——🔄 解构与重构的认知革命 ——

基因学研究揭示:人类与小鼠共享90%的遗传物质。环保组织“啮齿类同盟”的调查报告显示,城市生态系统中老鼠对有机废弃物的分解贡献率达17%。当科学理性撕破文化偏见的帷幕,我们不得不思考:对某个生肖的全民征伐,是否暗含着群体非理性的暴力美学?