在古老的节气更迭中,总有些日子像老式挂钟的整点报时,提醒着人们停下脚步。当新春的爆竹声逐渐消散,第七个清晨推开门扉,总能看见邻家阿婆端着热气腾腾的七宝羹站在门槛外——这碗满载着细碎食材的浓汤,正是属于每个人的生辰礼。传说女娲捏土造人的第七日,赋予凡间最珍贵的礼物不是金玉珠宝,而是让每个普通人都能成为故事的主角。

泥土里诞生的生辰

创世神话的密码本

女娲补天的故事耳熟能详,但鲜少有人注意造人的时间线。古人在《太平御览》里悄悄埋下线索:正月初一造鸡,初二造狗,直到初七才轮到人类登场。这种奇特的"创世排期表"就像上古时期的项目进度表,把天地生灵的诞生安排得井然有序。

- 动物们先于人类出现,暗合农耕文明对自然力量的敬畏

- 数字"七"在甲骨文中形似阶梯,可能象征生命进化的阶段

- 汉代壁画中女娲持黄土的动作,与陶器制作工艺惊人相似

消失的生日蛋糕

古人庆生不唱生日歌,却在初七这天集体享用特殊食物。晋代《荆楚岁时记》记载的"人胜"习俗,是用彩绸剪成人形装饰门窗。这种集体庆生仪式比现代生日派对更富诗意,把个体生命与宇宙时序巧妙联结。

- 山东部分地区至今保留着"称人"习俗,用体重变化占卜运势

- 岭南地区的七色菜羹,每片菜叶都对应着不同的吉祥寓意

- 山西面塑师傅会捏制七盏面灯,摆成北斗七星的形状

数字背后的哲学

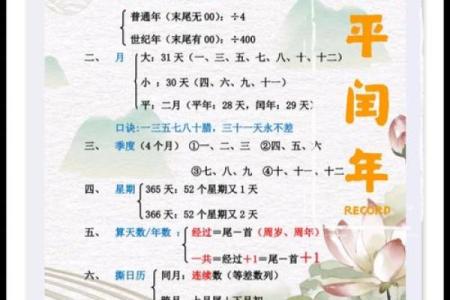

《周易》将"七"视为少阳之数,对应着万物复苏的春季。医书《黄帝内经》则把女子生理周期定为"七七",这种数字崇拜并非巧合。初七作为人日,暗含着先民对生命规律的朴素认知。

- 北斗七星在夜空中划出的轨迹,影响着古代历法制定

- 人体细胞每七年完成一次全面更新,现代科学印证古老智慧

- 彩虹的七种颜色在道教典籍中被视为天地交感的桥梁

舌尖上的生命密码

七宝羹的味觉宇宙

岭南人家的灶台上,初七早晨必定咕嘟着七种食材熬煮的羹汤。芹菜代表勤勉,芥菜象征智慧,这些看似普通的食材在沸腾的汤水中完成神圣的转化。老辈人说,喝下这碗羹,就能把女娲造人时的灵气炖进骨血里。

- 潮汕地区会加入鱼腥草,取"遇事逢凶化吉"的谐音梗

- 客家人偏爱放入豆腐,暗喻"斗腐"即战胜困难的决心

- 闽南版本常添猪血,红色既是喜庆也是生命力的象征

面条的千年修行

北方家庭初七必吃的长寿面,与生日面的概念截然不同。揉面师傅讲究"三光"——手光、盆光、面光,这种仪式感让普通的面条成为连接天地人的媒介。山西某些村落至今保留着用面汤浇灌树根的习俗,寓意人与自然共享生辰。

- 兰州牛肉面馆在初七会推出七种不同宽度的"七彩面"

- 陕西裤带面被卷成七圈,象征生命轮回的圆满

- 河南烩面里藏着七种豆类,对应人体七大脉轮

禁忌清单里的生存智慧

古籍记载人日"忌训斥他人",这个规矩在现代职场显得格外温情。某些地区至今保持着不碰针线的传统,因为尖锐物会"刺破福气"。这些看似迷信的禁忌,实则是古人维护社会和谐的柔性法则。

- 四川某些茶馆初七不提供绿茶,因"绿"与"碌"同音

- 江浙养蚕户忌讳晾晒衣物,怕惊扰蚕娘娘造丝

- 东北猎户家族保留着初七不磨刀的传统

绣帕上的时光针脚

人胜剪纸的隐喻

南朝诗人薛道衡笔下"人归落雁后,思发在花前"的意境,在人胜剪纸中得到具象化呈现。巧手妇人用金箔银箔剪出戴胜鸟衔花图案,贴在新生儿额头,这个动作比任何早教课程都更早开启美学启蒙。

- 苗族剪纸传承人仍在使用祖传的七孔镂空技法

- 陕西窗花中的抓髻娃娃造型,暗藏生殖崇拜密码

- 福建漳州的立体剪纸能组合出七层亭台楼阁

绣楼里的星辰大海

古代闺阁女子在人日进行的"斗巧"比赛,堪比现代手工达人秀。用七色丝线在帕子上绣出北斗七星,既是技艺比拼,也是观星知识的传承。某些绣品中隐藏着星象图,成为没有文字的天文学教材。

- 苏绣大师能用一根丝线劈出七股不同色阶的细线

- 湘西土家族保留着用头发掺入绣线的古老工艺

- 潮州抽纱技艺中的"七步针法"能织出立体星云图案

草木染的生命色谱

人日采七草捣汁染布的习俗,意外推动了古代印染业发展。艾草灰染出月白色,茜草根熬出落日红,这些天然染料在布匹上演绎着四季轮回。云南白族至今保留着"染指甲"祈福的习俗,将凤仙花汁涂在女孩指尖。

- 《天工开物》记载的七种染色植物仍在云南秘境生长

- 日本"人日节"保留着用七草煮粥的唐风遗韵

- 韩国宫廷记录显示曾用七色布料制作"人胜幡"

当城市霓虹替代了檐下的剪纸,当电子日历取代了老黄历,那些藏在初七里的生命密码依然在血脉中跳动。超市货架上的七果礼盒,短视频里教做七宝羹的网红,地铁上捧着长寿面的上班族——这些现代场景里的传统碎片,正在重组为新的文化基因。或许女娲娘娘当年也没想到,她用黄土捏制的小人儿,会在数千年后用自己的方式续写着人日的故事。