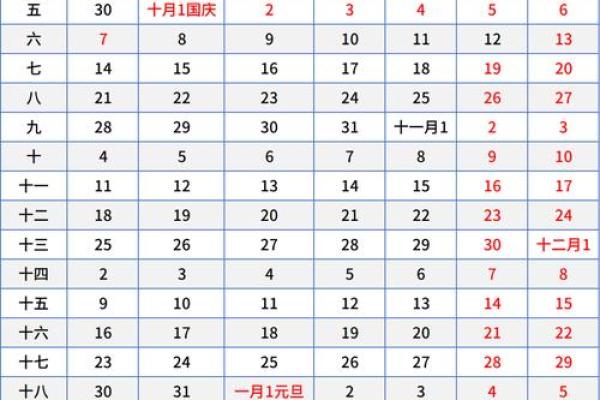

春节的脚步总是带着喜庆的节奏,而2021年的假期安排早早就被大家记在了日历上。这一年,春节假期从2月11日开始,一直持续到2月17日,整整七天的长假让许多人开始摩拳擦掌地规划行程。别急着欢呼——调休的“传统项目”也如期而至。2月7日和2月20日这两个周末被征用为工作日,补上春节前后的假期空缺。这熟悉的操作,像极了小时候用压岁钱买糖,总得先上交一部分给爸妈“保管”。

假期安排的“硬核”细节

为什么除夕不算进法定假期?

每年总有人吐槽:“除夕夜才是过年的重头戏,怎么不算进假期?”其实,这个安排背后有它的逻辑:

- 按照《全国年节及节假日安排》,春节法定假期是初一至初三,共三天。但为了方便大家团圆,实际执行时通常会把前后周末和调休拼成七天。

- 虽然除夕名义上不算“法定”,但大多数单位和企业会提前半天或一天放假,毕竟没人想在大年三十晚上加班包饺子。

- 这种“弹性”操作,也算是一种心照不宣的默契——政策是死的,但人情是活的。

调休的“痛并快乐着”

调休就像一碗加了糖的苦药,喝的时候皱眉,喝完又觉得值:

- 提前预支的周末:2月7日和20日这两个周末被征用,相当于用两天周末换五天假期。数学好的朋友可以算算这笔账划不划算。

- 连续工作七天的酸爽:假期前的一周可能要连上七天班,这种时候全靠“马上过年了”的信念支撑。

- 补救方案:如果实在扛不住,不妨用年假“拆弹”——在调休日请一天假,把七连班拆成两个三天,瞬间轻松不少。

假期里那些“不得不做”的事

春节假期从来不只是休息,更像是一场大型文化实践课。

年夜饭:厨房里的战场

年夜饭的仪式感,从买菜到摆盘都能写一部《人类驯服食材简史》:

- 南北口味之争:北方人执着于饺子里包,南方人忙着往汤圆里塞芝麻,而广东人微微一笑,端出了盆菜和发菜蚝豉。

- 厨艺天花板:平时点外卖的年轻人,突然在年夜饭桌上变成“中华小当家”,做的菜好不好吃另说,但朋友圈必须赢。

- 剩菜处理学:从初一到初五,冰箱里的剩菜能演变出无数组合——昨天的烧鸭+今天的白菜=明天的火锅。

拜年:社交能量的集中释放

拜年这件事,三分靠诚意,七分靠演技:

- 亲戚称呼连连看:面对“这是你二表舅的侄女”的复杂关系,保持微笑点头即可,反正叫错了也能用“新年快乐”糊弄过去。

- 红包经济学:发红包讲究“收支平衡”——给出去的红包总金额≈自家孩子收回来的金额,这大概是成年人最认真的数学题。

- 防尬聊指南:提前准备几个万能话题,比如“您家孩子期末考得怎么样?”“今年春晚那个小品真有意思!”。

出行:一场智慧与运气的较量

春节迁徙大军的战斗力,从抢车票那一刻就开始显现。

抢票的玄学与科学

- 设备竞赛:有人用5G手机,有人开四个浏览器,还有人坚持认为“蹲在路由器上信号更好”。

- 神秘时间点:放票瞬间、退票高峰期的凌晨三点、发车前24小时……这些时间点被赋予了神话般的意义。

- 备选方案:当所有直达票售罄,真正的勇士会选择“先坐到乌鲁木齐,再转车去广州”的曲线救国路线。

路上的生存法则

- 行李压缩术:十个亲戚托带的腊肠、五瓶老妈硬塞的辣椒酱,必须用真空包装塞进20寸登机箱。

- 服务区经济学:泡面要选红烧牛肉味,因为这是全国统一价最不容易踩雷的品种。

- 防堵车神器:除了矿泉水和小板凳,别忘了下载够40集的《甄嬛传》——毕竟,你可能在高速上看完一半。

假期后遗症自救指南

当假期余额归零,如何从“过年模式”切换到“搬砖模式”,是门技术活。

生物钟调整计划

- 渐进式疗法:提前两天把凌晨三点的入睡时间逐步调到十二点,虽然大概率会在床上玩手机到两点。

- 外力辅助:十个闹钟连环call,或者让老妈早上七点打电话叫你起床——亲情的力量有时比咖啡管用。

应对“节后综合征”的民间偏方

- 工位开光仪式:带个苹果摆桌上寓意“平安开工”,再贴张“恭喜发财”的便利贴,心理暗示拉满。

- 工作量渐进加载:头三天先处理邮件、整理表格,把需要动脑子的活留到周五。

- 同事互助会:和同样眼神涣散的同事分享老家特产,用辣条和麻花唤醒沉睡的味蕾和灵魂。

这一年春节,或许你因为疫情没能远行,或许在抢红包时手气最差,又或许在亲戚的连环提问中败下阵来。但当某天翻到2021年的日历,看到那七个被红笔圈出来的日期,嘴角还是会不自觉上扬——毕竟,能让人理直气壮躺平、热热闹闹犯愁的节日,除了春节,还能有谁呢?