关于北京天安门广场的升旗仪式,很多人可能不知道,它的时间表并非随意制定,而是和太阳的“起床时间”紧密挂钩。每天清晨,国旗护卫队都会根据北京天文台提供的日出时间,精准执行升旗任务。2019年全年共有365次升旗,每一次都对应着当天的日出时刻,误差不超过1分钟。这种近乎苛刻的精确性,让升旗仪式不仅是一种庄严的象征,更像是一场与自然规律的默契对话。

时间表的科学依据

太阳的位置决定一切

- 升旗时间并非固定,而是根据日出时间动态调整。例如,1月1日的日出时间为7:36,而6月21日夏至日则提前至4:45。

- 北京天文台每年会提前发布全年日出时间表,国旗护卫队以此为基础制定详细计划。

- 即使是阴雨天气,升旗仪式依然会按原定时间进行,体现了“风雨无阻”的仪式精神。

为什么不能随便定个时间?

- 国旗升降与昼夜交替同步,象征着国家与人民“同呼吸、共命运”。

- 历史上曾有过固定时间的尝试,但最终因不符合自然规律而被废止。

- 一位老旗手曾开玩笑说:“太阳不迟到,我们更没理由迟到。”

四季更迭中的时间变化

春天:从慵懒到紧凑

- 3月升旗时间多在6:00-6:30之间,恰逢玉兰花开的季节,晨光中常能闻到淡淡花香。

- 清明前后,时间逐渐提前,游客常调侃“看升旗顺便踏青,一举两得”。

- 春季温差大,凌晨排队的人群中常见羽绒服与薄外套“同框”的奇景。

夏天:与太阳赛跑

- 6月的升旗时间早至4:45,有人戏称这是“考验真爱粉的极限时刻”。

- 天安门广场凌晨3点就有人排队,带小板凳、保温杯的“专业观众”比比皆是。

- 一位摄影爱好者分享经验:“想拍全景?得抢在第一批游客冲进广场前的10秒按下快门。”

特殊日子的“隐藏规则”

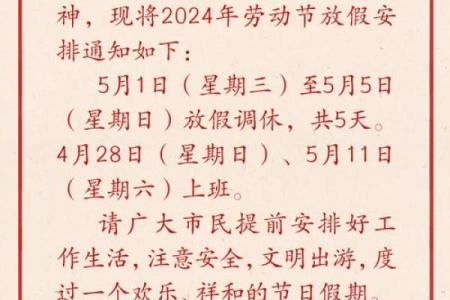

节假日:人潮与仪式感的碰撞

- 国庆节当天的升旗仪式会延长队列行进距离,护卫队从天安门城楼出发,正步行进达227步。

- 元旦、五一等假期,广场周边地铁站会提前1小时开放,但依然挡不住“从午夜就开始蹲守的硬核观众”。

- 一位执勤民警透露:“最夸张的一次,有人带着帐篷和自热火锅在广场边守了整夜。”

极端天气下的暖心细节

- 暴雨天,护卫队的礼服会被雨水浸透,但动作标准丝毫不打折扣。

- 2019年7月某日突降冰雹,观旗群众被紧急疏散至地下通道,升旗照常进行后,广场喇叭循环播放录音版国歌。

- 有网友评论:“连天气都加戏,这仪式感直接拉满。”

普通人视角的观旗指南

别只盯着时间表!这些坑我替你踩过了

- 以为提前半小时到就行?Too young!夏季第一排位置通常需要提前3小时抢占。

- 安检通道有6个,但西侧通道人流量常年比东侧少30%,这可是老鸟们的秘密。

- 忘记带身份证?别慌!报身份证号码也能进,但会被安保大哥“慈爱凝视”至少5秒钟。

那些没人告诉你的小确幸

- 升旗结束后别急着走,护卫队收旗时会有个利落的转枪动作,帅到让人想鼓掌。

- 冬季清晨的广场路灯下,呵出的白气与金色晨光交织,随便一拍就是电影海报。

- 附近胡同里的早餐摊5:30就出摊,看完升旗来碗热乎的炒肝,比网红店打卡更接地气。

数字之外的温度

一组你可能没注意的数据

- 2019年最早升旗时间为4:45,最晚为7:36,全年时间跨度近3小时。

- 国旗杆高度28.3米,寓意从建党到建国28年3个月;旗面尺寸5米×3.3米,足够覆盖半个篮球场。

- 全年观旗总人次突破3100万,相当于每天有近8.5万人共同见证黎明破晓。

时间表背后的人与事

- 国旗班战士每天凌晨4点起床训练,正步练习要在腿上绑3公斤沙袋,半年踢坏一双皮鞋是常态。

- 2019年某次大雪后,战士们在广场扫出直径30米的圆形区域确保升旗正常进行,被网友称为“雪中画圆的人”。

- 有位老旗手退役时说:“看着太阳和国旗同时升起,会觉得每一天都充满希望。”这种朴素的信念,或许正是时间表最动人的注解。