2020年清明前夕,社区公告栏贴出的「暂停集体祭扫」通知在春日的细雨中显得格外醒目。一位老人驻足观看时喃喃自语:「这日子可是按八字算过的吉时啊……」他的困惑折射出特殊年份里传统习俗与现代社会的微妙碰撞。这场突如其来的公共卫生事件,让延续两千余年的踏青扫墓仪式遭遇了前所未有的变数。

政策与民俗的双重考验

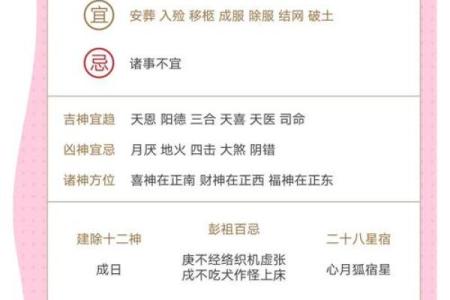

4月4日清晨的陵园大门前,工作人员手持体温枪的身影取代了往年熙熙攘攘的香烛摊贩。民政部门发布的通告中,「分时预约」「无接触祭扫」等新名词与传统黄历上的「宜祭祀」标注形成鲜明对比。在南方某城,王氏家族原本计划在3月28日举行的宗族扫墓活动,因属相{{生肖冲克}}问题已延期两次,最终不得不改为家庭代表制参与。

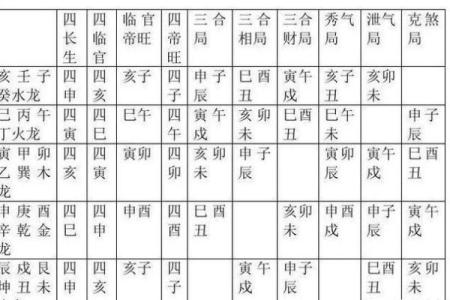

民间通书显示,当年清明正日恰逢「杨公忌日」,部分地区的长者坚持要提前在3月30日完成仪式。这种时间选择的矛盾,暴露出特殊时期传统择吉文化与现实管控措施的深层博弈。某佛具店老板透露:「今年桃木镇煞符的销量涨了三倍,很多客人说要化解冲克太岁的厄运。」

数字化祭扫的突围之路

当北方某公墓开通「云上香」服务的消息传来,68岁的李姓妇人却执着地在家门口画了个石灰圈:「对着西南方烧纸钱,老祖宗照样收得到」。这种「阳台祭祖」的新形态,意外带动了迷你供桌套装的热销,包含三牲微雕、电子莲花灯等创新祭品。

在传统文化保存较好的潮汕地区,多个宗族通过视频会议完成了「分胙」仪式——这个原本需要现场切割祭祀肉品的环节,改用电子红包分配祭祀费用。某位易经研究者开发出「在线测吉时」小程序,输入生辰八字后即可获得符合当地防疫要求的祭扫时段建议,这种科技与玄学的结合令人耳目一新。

风险中的文化坚守

某地发生的「夜探祖坟」事件颇具代表性:三个中年男子带着罗盘和供品,借夜色掩护完成祭扫后立即撤离。这种「游击式祭祀」虽不值得提倡,却反映出民众维护传统的强烈意愿。风水师张先生建议:「今年犯三煞的坟茔,可用青石压黄纸代替培土,既能化解灾厄又符合防疫要求。」

在物资筹备方面,原本需要现场制作的「清明稞」转变为冷链配送的半成品,印有吉祥纹路的口罩成为抢手货。某非遗传承人将祭文刻录在竹简形U盘中,既保留了「告地书」的形式感,又避免了人群聚集风险。这些创新实践意外推动了殡葬文化的现代化转型。

细雨中的野菊在无人祭扫的坟前静静开放,这幕场景被摄影爱好者捕捉后引发网络热议。有网友留言:「祖先看得到玉兰花抽新芽,也该理解人间暂时的静默。」这种充满诗意的解读,恰如其分地诠释了特殊时期祭祖文化的深层真谛——心意相通胜过形式桎梏,慎终追远的精神传承永远不会被时空阻隔。