❖ 文化隐喻中的虎与生肖

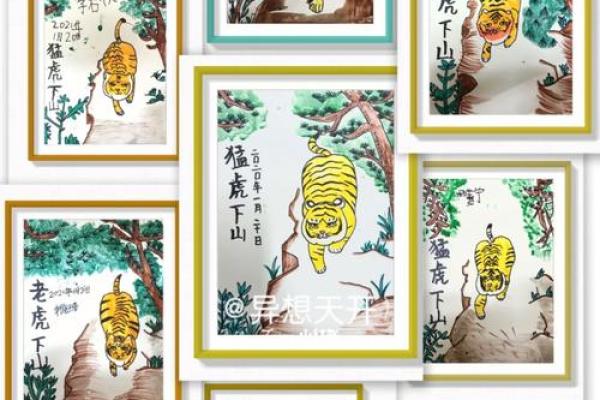

「猛虎下山」在中国传统文化中常被视作力量与威慑的代名词,但若将其投射至十二生肖的坐标系,会发现这一意象的解读存在矛盾性。生肖虎本属山林霸主,但“下山”却暗含脱离舒适区的反叛——这恰似当代职场人自嘲的“卷王”行为:表面威风凛凛,实则被迫进入资源争夺的平原战场。民间传说中,虎生肖守护神常被塑造成金瞳灼灼的形象,其爪牙在月光下折射出的寒光,恰如现代人手机屏幕在深夜亮起的冷色调荧光,暗喻着永不停歇的生存竞速。

❖ 符号学解构:虎性中的阴阳裂变

虎纹的斑驳并非单纯装饰,黑黄交错的线条实为矛盾特质的具象化。在生肖体系里,寅虎对应凌晨三点至五点,恰是阴阳交割的混沌时刻。这解释了为何属虎者常兼具果敢与犹疑的双重性格,如同下山之虎既要展示利爪又要提防陷阱。若用数据模型拆解,虎生肖的“攻击性”指标可达●●●●○,而“防御意识”却仅有●●○○○,这种失衡恰似当代青年一边喊着“躺平”一边偷偷报课充电的撕裂状态。

❖ 跨物种叙事中的认知陷阱

将虎限定为生肖第三位实则遮蔽了更深的隐喻层次。古蜀国青铜器上的虎形纹饰常与云雷纹共生,暗示其并非纯粹陆地生物。从星象学角度观察,西方白虎七宿中的觜火猴赫然在列,这揭示了生肖虎可能承载着灵长类的狡黠智慧。现代人推崇的“狼性文化”或许找错了图腾——真正能在丛林法则与文明社会双重战场存活的,恰是懂得在捕猎时绷紧肌肉、在谈判桌前收起利爪的“智虎模式”。

❖ 重力场逆转:下山行为的动力学解析

传统解读总将下山视为俯冲式进攻,实则存在物理认知谬误。根据能量守恒定律,猛虎从海拔千米处俯冲至平原消耗的卡路里,足够现代白领在跑步机上挥汗三周。这迫使我们对“下山”进行价值重估:或许它并非勇猛证明,而是资源匮乏倒逼的迁徙。生肖运势APP中“今日宜静守”的推送与虎的困局形成荒诞互文——当山林生态链崩溃,百兽之王的威严不过是被算法支配的打工人闹钟。