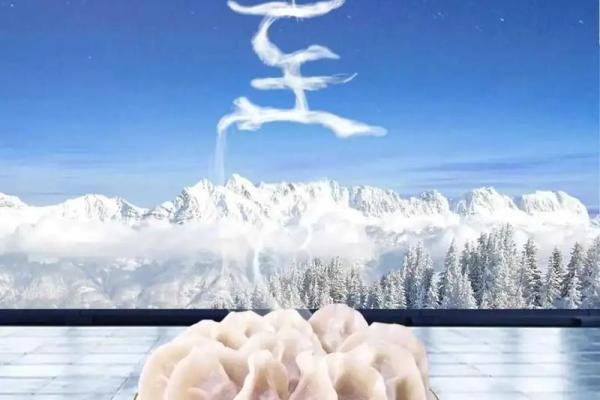

冬至来临前那几天,手机相册总会被各种节气图片轰炸。有位朋友发来张模糊的雪地饺子图,我盯着屏幕看了半天,愣是没分清楚饺子和雪球的区别。这时候突然意识到,在短视频时代还能坚持用静态图片记录传统节气的人,或许都藏着份特别的仪式感。

-

节气文化的可视化密码

当手机镜头对准冬至餐桌上的羊肉汤锅,蒸腾的热气在冷空气中凝结成雾。这时候"冬至图片高清"六个字突然有了具象意义——用4K画质拍下汤锅里翻滚的枸杞,能清晰数清羊肉片上的纹路,连碗边凝结的油花都像琥珀标本。这种视觉记录比任何文字都能传递"补冬"的温暖,毕竟谁看见冒着热气的1080P画面不会觉得指尖发暖呢? -

光影魔术里的节气容颜

去年冬至在黄山拍到的雾凇,放大后能看清每根松针上挂着的冰晶,像是给植物戴上了钻石项链。有人专门整理过"冬至十二时辰"高清图集,卯时的天光在屋檐冰棱上折射出七种颜色,未时的斜阳把晒腊肠的影子拉得老长。这些影像构成的时间切片,把原本抽象的"昼短夜长"变成了可触摸的明暗渐变。 -

民俗活动的像素复活

北方朋友发来的祭祖供桌照片,高清到能看清香炉里三柱香的燃烧进度。江南的冬酿酒瓶身在镜头里泛着翡翠绿,连酒标上"冬至特酿"的篆体印章都纤毫毕现。最有趣的是某次民俗活动抓拍,舞龙队员呼出的白气与龙须纠缠,4K画质下竟能看见白霜凝结的动态过程,仿佛把寒气都装进了屏幕。 -

节气美学的新式表达

有位设计师把冬至星轨图和高清食物摄影做了拼贴,北斗七星的斗柄指向冒着热气的汤圆碗,这种混搭意外地和谐。还有人用显微摄影拍煮饺子时水面漂浮的面粉颗粒,放大后像极了冬季银河。这些创作证明节气影像不必拘泥于雪景梅花,现代技术能让传统文化元素跳出固定框架。 -

数字时代的节气备忘录

翻看五年前手机里的冬至照片,模糊画质里只能辨认出饺子的轮廓。现在用夜景模式拍冬至傍晚的街景,霓虹灯牌和路灯在长曝光下变成流动的光河。有意思的是,某次用延时摄影记录煮馄饨全过程,从冷水下锅到三次点水的动态,倒放时竟有种时光倒流的错觉——这大概就是高清影像赋予节气的魔法。

冬至前夜刷朋友圈,看到有人发了张超清汤圆特写,芝麻馅流心的瞬间被定格得如同琥珀。忽然想起小时候趴在灶台边看奶奶搓汤圆,面盆里飞起的面粉在晨光中起舞。如今虽然能用手机拍下4K画质的每个细节,但记忆里那层朦胧的光晕,或许才是属于冬至最温暖的高清滤镜。

![2月日子有黄道吉日吗-[黄道吉日]](/uploads/20250611/thumb_500_300_684935df3a7c7.jpg)

![6月份的黄道吉日-[黄道吉日]](/uploads/20250611/thumb_500_300_68492a273f05f.jpg)