🐒 直接上答案:十二生肖中,「胡作非为」的标签最常被贴在「猴」身上。这种关联并非空穴来风——从《西游记》的孙悟空大闹天宫,到民间谚语「猴精猴精的」,猴子的形象始终与打破规则、灵活跳脱紧密相连。但为什么偏偏是猴?背后藏着动物习性与人类社会的双重隐喻。

▌ 神话原型里的「叛逆基因」

古代传说中,猴子常被赋予「挑战权威」的符号意义。福建地区流传的「猴王偷桃」故事里,猴子为救同伴盗取仙果,既被视作破坏秩序,又被赞颂为义气之举;彝族创世神话中,猴子甚至用火种烧毁天梯,迫使人类学会自立。这些故事里的「胡作非为」,实则是突破固有框架的生存智慧。🐒🔥

▌ 行为模式与人性映射

观察真实猴群会发现三个关键特质:

1️⃣ 工具使用:猕猴用石头砸坚果的行为,在古人眼中堪比「破坏规则」

2️⃣ 等级挑战:年轻公猴频繁试探首领权威,如同人类社会中的反叛者

3️⃣ 社交诡计:海南长臂猿会假装发现食物引开竞争者,这种「心机」被解读为狡黠

这些特质投射到人类世界,自然成为「不守规矩」的具象化符号。🌳🥥

▌ 文化滤镜下的形象再造

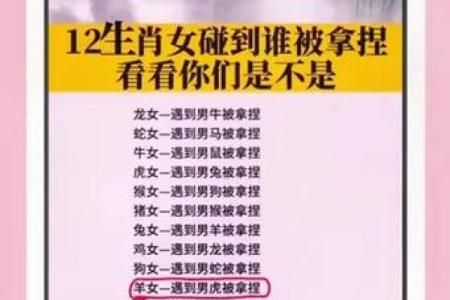

生肖猴的「胡作非为」在不同语境中呈现多面性:

✔️ 戏曲中的美猴王脸谱:金眼圈代表机敏,红脸膛暗喻躁动

✔️ 成语双关:「杀鸡儆猴」将猴置于需要被威慑的位置

✔️ 现代广告:某运动品牌用猴子翻跟斗画面传递「突破极限」概念

当泰国猴城罗波里的猴子集体抢夺游客眼镜时,当地人笑称:「它们在工作岗位上很敬业」。这种黑色幽默,恰好消解了「胡作非为」的负面性。🎭🕶️

▌ 超越标签的生存哲学

与其说猴子代表纯粹的破坏,不如看作「动态平衡」的实践者。云南野象谷的猕猴会故意弄掉景区指示牌换取饲养员投食,展现的是适应人类社会的策略。就像城市中打破常规的创业者,猴子的「胡作非为」本质是打破无效规则的创造力。当我们在生肖文化中寻找答案时,或许更该思考:所谓的规矩,是否也需保留被重新定义的弹性空间?🌉✨

🐒→🐵→🙈→🙉→🙊 这个表情包进化链,恰好揭示人类对猴子的认知变迁:从野性难驯到选择性失明,最终学会在规则与自由间寻找平衡点。你的生活里,是否需要一点「猴式智慧」?