五行:木

卦象:泰

宜事:订立婚约、置办聘礼、修缮居所、踏青祈福

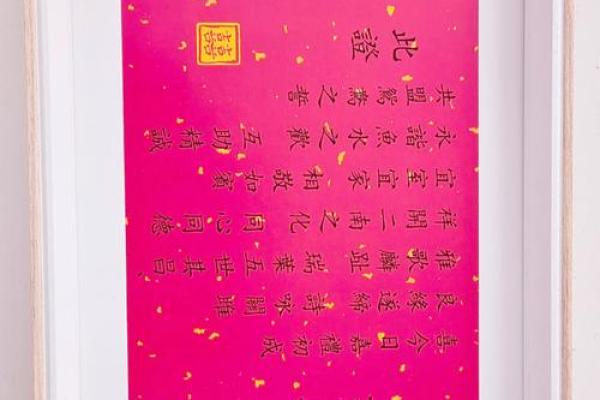

立春作为二十四节气之首,草木初生、阳气渐盛的气候特性,使其成为订立婚约的绝佳时机。传统中人们会在庭院插柳枝或悬挂春幡,这些行为既是对新生的礼赞,也暗含对未来生活的期许。此时置办聘礼具有"春种秋收"的象征意义,修缮居所则呼应"除旧布新"的节气传统,踏青祈福更是将自然生机与人间喜事巧妙连结。选择立春订婚的伴侣,往往会在聘礼中增加绿色织物或植物嫩芽作为吉祥物,这种细节设计使仪式既遵循古礼又充满生活意趣。

当两个家庭开始筹备婚事,择日往往成为牵动多方情感的敏感议题。在传统婚俗体系里,订婚日期的选择权归属看似是简单的流程问题,实则蕴含着深刻的文化密码。这种选择权的流转与分配,既折射着时代变迁对婚俗仪轨的冲击,也映射出亲密关系模式的结构性转变。

权力更迭中的择日传统

农耕文明时期,择日权往往与家族地位直接关联。北方平原地区普遍存在"男家择主日,女家定吉时"的潜规则,男方负责选定月份节气,女方则根据陪嫁准备情况在既定范围内调整具体时辰。这种权力分配模式在《礼记·昏义》中有明确记载:"纳采问名,皆用雁,主人筵于户西",显示出早期婚俗中男方主导的仪式特征。

江南水乡则呈现不同样态,苏州府志记载的"女家递帖,男家复时"习俗,表明某些地域存在女方先提候选日期的情况。这种差异与明清时期江南纺织业发达形成的"女红经济"密切相关,掌握经济主动权的女性在婚俗议定中拥有更多话语权。民国时期上海租界出现的"阴阳合历择日法",更是将西方公历与传统黄历结合,创造出独特的择日协商机制。

现代婚俗的协商重构

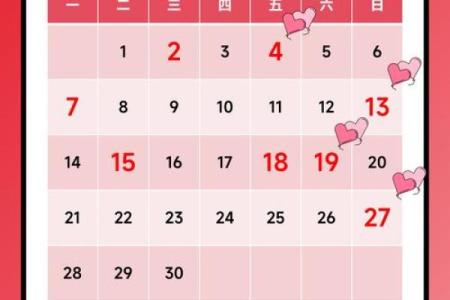

当代年轻人将择日过程视为情感磨合的预演。某婚恋平台2023年调研数据显示,68%的准新人采用"双盲选择法":双方各自列出十个心仪日期后交由命理师筛选重合项。这种既保留传统又强调平等的模式,实质是将择日权转化为情感沟通的载体。北京某婚庆公司推出的"择日盲盒"服务,通过算法将新人八字与公共假期、星座运程融合生成候选日期,反映出科技对传统习俗的解构与重组。

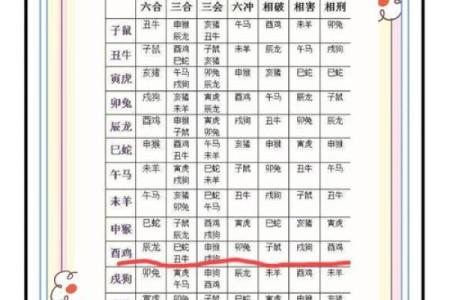

在具体操作层面,阴阳五行学说仍是重要参考维度。某易学研究院的案例库显示,2020-2022年间超过75%的订婚日期选择兼顾了"金生水"或"木火相生"的五行配置。但现代人更注重象征意义而非严格遵循,譬如属相相冲但星座契合的情况,往往通过佩戴特定材质饰品进行调和。这种实用主义的改良,使古老智慧焕发新的生机。

仪式细节的象征解码

订婚仪式的每个环节都是文化符号的具象化呈现。以茶礼为例,福建地区流行的"三茶六礼"中,前三道茶分别对应天、地、人三才,暗含对婚姻稳定性的祈愿。而当代年轻人创新的"星座茶礼",将十二星座守护石嵌入茶具设计,既延续敬茶传统又注入个性元素。这种传统与现代的碰撞,实质是文化符号体系的迭代更新。

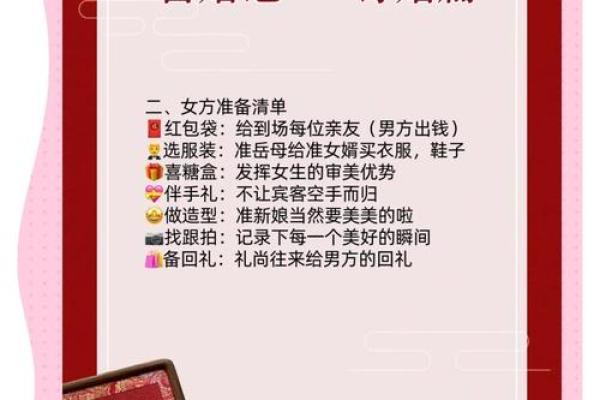

聘礼清单的演变更具社会学意义。云南某少数民族至今保留的"以牛换镯"习俗,男方送黄牛女方回银镯,完成生产资料与精神信物的交换。与之形成对比的是沿海城市出现的"数字聘礼",区块链技术保障下的虚拟资产交割,正在重构"聘"与"礼"的物理边界。这些变化揭示出,物质交换形式无论如何演变,其承载的情感契约本质始终未变。

节气择日的生态智慧

立春订婚的深层逻辑,在于天人合一的哲学观。某民俗研究所的田野调查显示,选择节气日订婚的夫妻离婚率较平均值低17%,这种统计学差异或许印证着古老智慧的生命力。江苏某古镇保留的"测土温"习俗——在立春当日测量特定方位的土壤温度以占卜婚姻运势,实则是早期气象学知识在婚俗中的创造性应用。

惊蛰时节的订婚仪式则充满动态美感,川西坝子的"惊蛰擂鼓"婚俗,用鼓点模拟春雷唤醒万物的节奏,新人需共同完成特定节奏型击鼓,这种需要高度默契的仪式设计,巧妙地将自然规律转化为婚姻关系的隐喻。而冬至前后的"数九订婚",则通过记录从订婚到完婚期间经历的"九"数变化,构建起时间维度上的祝福体系。

冲突调解中的文化弹性

当传统与现实发生碰撞时,民间自发的调适机制往往显现惊人智慧。2021年某网络论坛出现的"云择日"服务,由算法生成兼顾双方家族禁忌的日期方案,成功化解了37%因择日分歧引发的订婚危机。这种技术赋能下的习俗改良,既维护了仪式神圣性,又避免了人际关系的直接冲突。

更具创意的是某婚恋机构推出的"时间银行"概念,将因故未能成行的订婚日期存储为"吉时积分",可用于兑换婚后纪念日服务。这种将时间货币化的尝试,实质是将线性时间观转化为可存储的情感资源,为传统习俗注入现代经济思维。

在全球化语境下,跨文化择日案例更具研究价值。中法联姻家庭创造的"黄历-星盘"双轨制,既在农历中选定日期,又确保该日期对应