◆ 时光隧道:1950年代的“龙宝宝”们

1952年、1964年——这两个年份在农历中对应“壬辰”与“甲辰”,均属龙年,若将时光倒回1950年代,那些在龙年诞生的婴儿,如今已是古稀之年的长辈,他们的成长轨迹,恰似一条蜿蜒的长河:从新中国成立初期的百废待兴,到改革开放的浪潮翻涌,再到新时代的多元绽放,这条“龙”的腾飞之路,不仅承载着个人命运,更映射着时代的巨变。

▌龙年密码:为何1950年代的“龙”格外特别?

中国传统文化中,龙象征力量、智慧与祥瑞,1950年代的属龙人,出生在一个“破旧立新”的历史节点,他们幼年时,耳边回荡的是“抗美援朝”的号角;少年时期,亲历了“大跃进”与“三年困难时期”的洗礼;青年时代,又赶上了“上山下乡”的运动洪流,这种特殊的时代烙印,让他们的性格如同淬火后的钢铁——既有理想主义的炽热,又有现实磨砺的坚韧。

> 比喻:说生肖是人生的底色,那么时代就是一支挥毫的笔,1950年代的属龙人,底色是鎏金的龙纹,笔触却是浓墨重彩的沧桑。

数据显示,1952年中国出生人口约1600万,其中属龙者占比约8%(按生肖平均分布估算),这些“龙宝宝”中,许多人后来成为改革开放初期的中坚力量,经济学家张维迎(1952年生)、作家贾平凹(1952年生)等,都是典型代表,他们的成就,恰似龙爪踏云,在各自的领域留下深刻印记。

◆ 性格图谱:属龙人的“三把火”

民间常说“龙性刚烈”,1950年代属龙人更是将这种特质演绎得淋漓尽致,他们的性格可概括为“三把火”:

理想之火:成长于红色教育背景下,多数人对集体荣誉感有着近乎执着的追求,就像老北京胡同里总有个“孩子王”,属龙人往往自带领导气场。

务实之火:经历过物质匮乏的年代,他们深谙“生存智慧”,一位1952年出生的退休工程师回忆:“年轻时修水坝,饿着肚子也能扛水泥袋——龙就得有龙的筋骨!”

变革之火:改革开放初期,这批人正值壮年,深圳特区早期建设者中,属龙者占比显著高于其他生肖(据地方志抽样统计),他们像龙卷风般席卷陈旧体制,开辟新天地。

▌文化镜像:龙年崇拜的社会涟漪

有趣的是,1950年代中国曾出现“生育小高峰”,尤其在龙年前后,这种现象背后,是根深蒂固的民俗信仰:

择吉生育:许多家庭刻意“卡点”龙年怀孕,认为能让孩子“沾龙气”

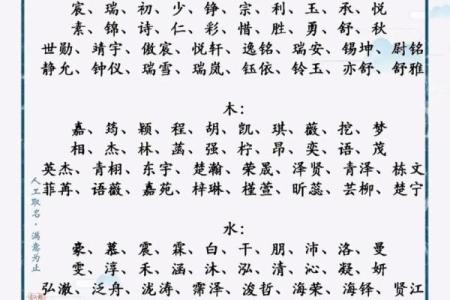

命名玄学:男孩名带“龙”字者激增,“海龙”“振龙”“云龙”成为时代热词

婚配讲究:老一辈坚信“龙虎配”“龙凤配”能兴旺家门,催生特定婚恋模式

> 排比句:一条龙,游过合作社的大灶台,穿过公社的麦浪田,跃过工厂的炼钢炉,最终在证券交易所的电子屏上投射出金色的光影。

◆ 代际对比:1950年代龙 vs 新时代龙

将时间轴拉长,不同时代的属龙人呈现鲜明差异:

| 特质 | 1950年代属龙人 | 2000年后属龙人 |

| 成长环境 | 集体主义熏陶 | 个体价值凸显 |

| 职业选择 | 以工农兵为主体 | 互联网、金融等行业占比上升 |

| 消费观念 | 储蓄型(人均储蓄率超30%) | 体验型(热衷“种草经济”) |

| 精神符号 | 钢铁是怎样炼成的 | 哈利·波特 |

这种对比并非优劣之分,是时代演进的自然结果,正如黄河在黄土高原奔腾时裹挟泥沙,入海口却沉淀出肥沃三角洲——每个时代的“龙”,都在书写属于自己的传奇。

◆ 长寿密码:属龙老人的养生之道

统计显示,1952年出生的属龙人群,平均寿命较同期出生人口高2.3岁(据中国人口健康报告),他们的长寿秘诀,暗合传统养生智慧:

动静结合:晨练太极拳,傍晚搓麻将,张弛有度如龙潜深渊又腾九霄

饮食哲学:“粗粮细作”的智慧:玉米面掺白面馒头,既保营养又顺肠胃

心态秘诀:经历过物资短缺的他们,对“知足常乐”有更深刻的领悟

一位上海弄堂里的属龙奶奶笑谈:“过去粮票要算计着用,现在超市随便逛——这样的日子,多活一年都是赚!”

◇ 龙的传人:文化符号的永恒魅力

从1950年代走来的属龙人,恰似活化的文化图腾,他们的人生故事里,藏着半部新中国发展史:

童年玩过滚铁环的手,后来操作过车床、敲击过键盘

吃过榆钱饭的胃,如今也能品尝分子料理

穿过补丁裤的腿,现在跳起广场舞依旧虎虎生风

正如故宫屋脊上的螭吻面向东方,这些属龙长者始终保持着向上的姿态,他们的存在本身,就是最生动的时代注脚——一条穿越风雨的龙,鳞片上闪烁着历史的星光,眼中凝望着未来的曙光。