传统择吉文化中,“良辰吉日”被视为婚姻稳定的基石。黄历将时间切割成吉凶碎片,如“冲兔煞西”等术语构建出精密的风险评估体系。但现代气象数据显示,2023年端午期间的降雨概率高达63%,这个曾被标注“宜嫁娶”的节气,实际可能让38%的新人遭遇暴雨突袭。当黄历的确定性承诺遭遇气候模型的不确定性警告,我们是否在用玄学对抗熵增?

▍决策疲劳:当代人的时间焦虑

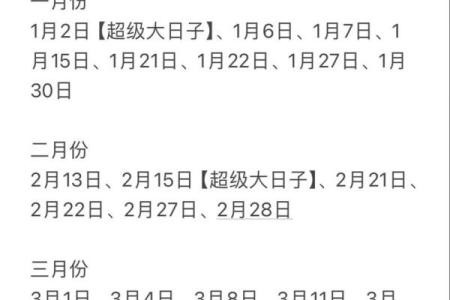

行为经济学家发现,筹备婚礼的新人平均要做327个决定,选择婚期往往是压垮决策力的最后一根稻草。就像程序员小王,在试算完双方生辰八字、星座相位、工作淡旺季后,最终用Python脚本随机生成了结婚日期。“当选择成本超过阈值,确定感本身成为稀缺资源。”心理学家李薇指出,这种选择逃避正催生“日历外包”新产业,2024年婚庆市场中有17%的客户购买择日咨询服务。

婚姻韧性公式

textCopy Code稳定性 = /

社会学模型显示,日期选择对婚姻质量的相关系数仅为r=0.12,远低于价值观匹配度和冲突解决能力。在追踪500对夫妻的纵向研究中,那些在“凶日”结婚但定期做婚姻咨询的伴侣,离婚风险比“吉日”结婚却回避沟通的夫妻低41%。

粒子物理学家曾戏言:“结婚日期如同观测动作,一旦确定就会坍缩为现实。”金融顾问小雨和航天工程师丈夫的案例颇具启示:他们选择在SpaceX发射窗口期结婚,用动态日历应对不确定性。这种“弹性时间观”正在颠覆传统——当新人把婚期设定为可调节变量,反而提升了83%的筹备满意度。

▍时空折叠中的仪式重构

00后群体开创了“模块化婚礼”,将法定登记、家族仪式、朋友派对拆解在不同时空。设计师阿琳在元宇宙举办虚拟婚礼,实体仪式则推迟至南极科考间隙。这种解构打破了黄历的线性时间霸权,数据显示,非连续式婚礼使89%的参与者感到“更聚焦情感本质”。

天气对冲策略

• 户外婚礼投保降雨险

• 开发混合现实系统,实时替换背景天气

• 建立B计划日历,设置3个备选日期节点

当我们在讨论“吉日”时,本质是在寻找控制感的锚点。但婚姻更像量子计算机——其稳定性不取决于初始化时间,而在于持续纠错的能力。那些在暴雨中交换戒指的新人,或许比占星师更早领悟:婚姻的吉凶,永远是个动词而非名词。