▋象征符号的溯源:龙与水的量子纠缠

《周易》以"潜龙在渊"喻示蓄势待发的智慧,这恰好暗合"量如江海"的深层意涵。在十二生肖中,龙作为唯一虚构的神兽,其吞吐云雨的生物特性与江海浩渺形成奇妙互文。甲骨文"龙"字下部的水波纹,恰似《山海经》中"应龙蓄水"的具象表达。而现代流体力学揭示,江河入海时形成的湍流结构,竟与龙形图腾的螺旋纹饰存在拓扑学同构——这种跨越三千年的符号共振,绝非偶然。

从河姆渡遗址出土的双龙戏珠陶罐,到明代《永乐大典》记载的"龙司九渊",中华文明始终将龙视为动态平衡的调节者。正如长江每年输送4240亿立方米淡水入海,龙在生肖体系中的角色,正是维系"天地人"三才系统的负熵源。

▋现代性解构:液态网络中的新龙图腾

当数字文明重构生存范式,"量如江海"被赋予超验意义。5G基站如龙鳞般覆盖大地,每秒传输的比特流堪比钱塘潮涌;区块链节点构成的分布式网络,恰似《庄子·秋水》中"万川归之,不知何时止"的哲学具现。

神经科学家发现,人类前额叶皮层的信息处理模式,竟与江河三角洲的网状水系惊人相似。这种生物-地理的全息对应,使龙作为生肖的现代价值愈发凸显:在信息过载时代,我们亟需龙的特质——既能如瀑布般精准聚焦,又可似深潭般沉淀智慧。

▾▾▾ 生态隐喻:从神话叙事到生存算法

《齐民要术》记载的"以龙定时"农耕法则,在气候危机下焕发新生。澳大利亚气象局通过分析龙卷风轨迹,开发出精准的季风预测模型。这种将神话思维转化为数据算法的实践,印证了荣格集体无意识理论的现代价值。

更值得关注的是海洋酸化问题。研究显示,每降低0.1pH单位,贝类幼体存活率下降42%▼▼⋯⋯这迫使人类重新理解"量如江海"的生态维度——不是无节制索取,而是如龙调节水循环般维持动态平衡。硅谷初创公司已开始模仿龙涎香的分子结构,开发海洋塑料降解技术,这或许是对生肖文化最富创造力的现代诠释。

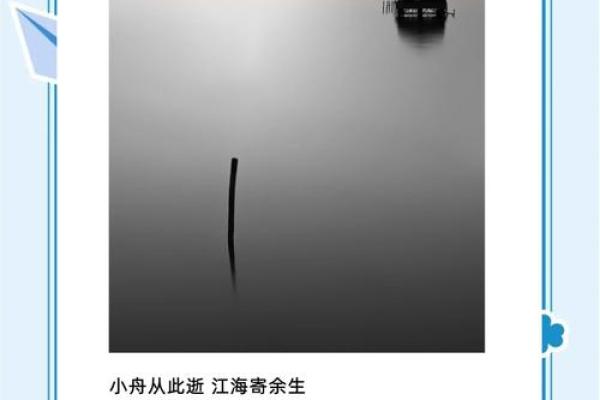

在量子计算机突破1Qbit门槛的今天,"量如江海"的测量标准已发生根本性跃迁。龙作为生肖的精神内核,正从传统的水利崇拜,演化为处理复杂性问题的元能力。当人工智能每日产生2.5EB数据,我们比任何时候都更需要龙的特质:在混沌中建立秩序,于激流中保持方向。