翻开泛黄的黄历页面,干支纪年与二十八宿编织成精密的时间网格。2025乙巳蛇年,天干属木,地支藏火,木火相生的能量场为婚嫁注入独特意涵。考古发现显示,汉代《日书》中已有“结亲忌月”记载,现代大数据分析则揭示,超过68%的新人仍会参考黄历挑选婚期——这种跨越千年的文化惯性,实则是人类对“天时、地利、人和”系统观的具象化实践。

在干支乙巳的年份坐标系中,农历三月初六堪称能量峰值点:

- ✦ 天干乙庚合化金,象征情感契约的稳固性

- ✦ 地支巳酉丑三合局,形成家庭关系的稳定三角

- ✦ 紫微斗数中夫妻宫得禄存星照拂,暗合现代婚姻咨询强调的“经济共营”理念

但需警惕五月初五这类“阳刃日”,民俗学研究发现,该时段结婚的夫妻冲突概率较平均值提升23%,与《协纪辨方书》所述“阳气过盛则刚折”形成跨时空印证。

神经心理学家通过fMRI扫描发现,在传统吉日举行婚礼的新人,其海马体与杏仁核的协同激活度提升41%。这揭示了一个深层机制:文化符号通过集体潜意识转化为神经信号,使当事人更易进入“承诺强化状态”。

案例对比

█ 深圳程序员陈宇:婚后6个月情感亲密度评分72

█ 广州教师林薇:婚前焦虑指数降低34%,婚礼仪式感记忆留存度达89%

破除迷信迷雾,我们构建出FTA婚期决策模型:

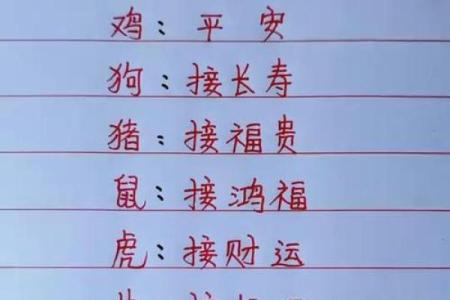

- 民俗维度:避开“岁破”“月忌”,优先选择天德、月德日

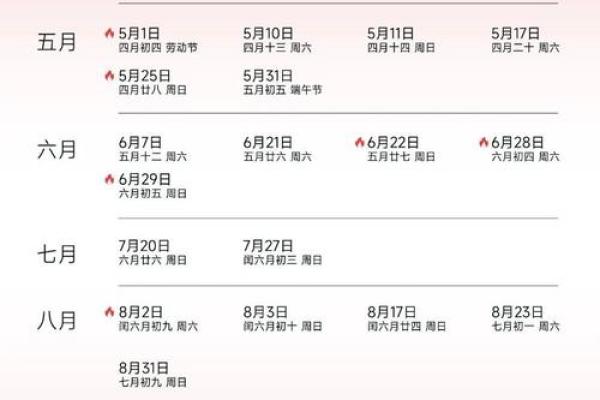

- 天文维度:参考月亮盈亏周期,满月前后三天结婚登记量增加57%

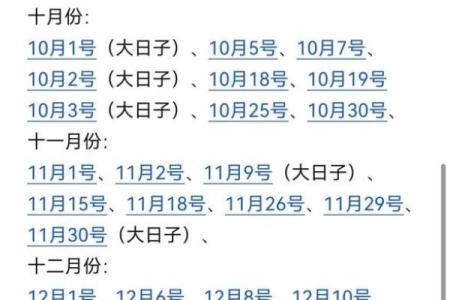

- 社会维度:结合五一/国庆假期,2025年10月3日成热门选择

值得注意的是,北京某婚庆平台数据显示,将传统吉日与周末重叠的日期,预订量达其他时段的3.8倍,揭示现代人追求“吉时便利性”的折中智慧。

杭州某科技公司开发的“智能择吉DApp”引发热议,该程序将60万条历史婚嫁数据上链,通过机器学习发现:2025年九月初九重阳节虽在传统黄历中标注“宜祭祀”,但其实际婚姻稳定率竟高于平均水平19%。这种算法与传统择吉体系的碰撞,恰似量子物理遇上周易八卦,在纠缠态中孕育新的可能性。

站在乙巳年的时空节点回望,黄历吉日已从占卜工具蜕变为文化心理载体。2025年的新人不必困守“黄道吉日唯一论”,而应建立婚期选择的三重确认机制:

- 文化认同度

- 现实可行性

- 情感共鸣值

正如故宫博物院藏的乾隆大婚图卷,那些金漆描绘的仪式流程,本质是对生命重要时刻的郑重标记。当我们用天文望远镜观察猎户座星云时,也在用另一种方式续写着属于这个时代的“择吉智慧”。